サイクルモードショーまで後3週間を切りました。

展示すべき、新開発 仮称5LINKS RF700c の2号試作車の製作が続きます。

今回の企画は日本で考案された「輪行用」軽量アルミ製折り畳みロードバイクの、デザイン、製作、組み上げ、量産全てを国内で行うというものです。

先週には製造のための部材が続々と集まり、埼玉県内の某工場に運び込まれました。

その工場は、「武蔵野」の美しい森林地帯の中に佇んでいます。

中では熱きプロ集団が世界最先端レベルの仕事を黙々とこなしています。

世界に発信される素晴らしい仕事の数々は、ごみごみした街中の環境でなく、このような静かで美しい環境の中から生み出されて欲しい、と考えるのは私だけでしょうか?

日本のたおやかな風土や気候を背景に、世界に冠たる文化や技を醸成する人々の作業を垣間見れる私は、本当に幸せ者と思います。

部材を持って伺うと、工場では今回の私たちの企画のために、既に専用の溶接冶具が用意されていました。

精密な作品の為の真新しい冶具、その輝きに、気持ちも高揚します。

この工場の本業は自転車製造業ではないので、私の経験した台湾のOEM工場や、日本の自転車工房でよくみられる冶具とはずいぶん形状が異なります。

もちろん我RF700cは、単なるダイヤモンド型フレーム形状ではなく、後三角に折り畳み機構を備えているので、冶具も特殊な形状ですし、蝶番の公差精度も、とても高いものが要求されています。

ここから、美しいフレームが作られていくと思うと、ワクワクが止まりません。

フレームの完成が期待されます。

No Comment

2017.10.05 / BLOG NEWS & RELEASE デザインと開発(Design & develop of products) 告知(Notice)

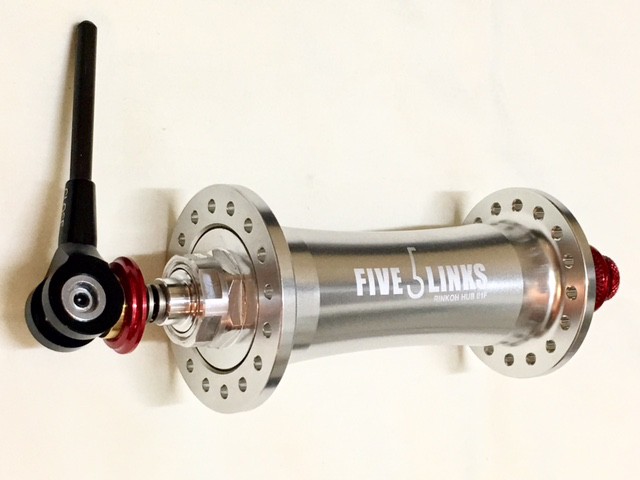

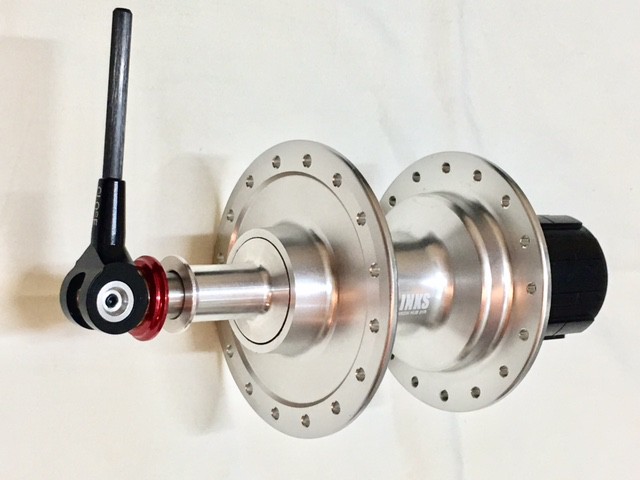

「5LINKS 輪行ハブ01F/R」(5LINKS RINKOH HUB 01F/R)完成 !!

先週後半より台湾出張。

ぜんぜんブログの更新が出来ませんでした。

5LINKS 特製 輪行用ハブが完成しました!!

フロントは、ホイール(ハブ体)を外した後に、アクスルがフロントエンドのプロテクターになります。

リアも、ホイールがカセットフリーと別体に外すことができ(チェーンそのままにタイヤが外せる)、アクスルはリアエンドのプロテクターとなります。

以下ユーチューブ動画参照

https://www.youtube.com/watch?v=FB8dd92lIZ8

https://www.youtube.com/watch?v=vxuWwpMYLQY

https://www.youtube.com/watch?v=kDB9YrAHcBA

その名も「5LINKS RINKOH HUB 01F/R」

箱入り前後セット、シルバー色とブラック色。

前-後32H

OLD 前100mm 後130mm

前120g. 後265g

Shimano/Campagnolo カセット対応フリー選択可

後ハブ グリス防汚カバー付き

価格未定

カーボンリムを組み付けたホイールセット(前18H 後24H)ハブ(ブラック色)

もできてきます。

基本的に軽量、さらに、スムーズな回転。

「輪行」を素早く・小綺麗に行うために、また、カセットなしで多種類のタイヤを履き替えたい方に、ブルぺなどパンク修理を素早く行いたい方のために、、、用途はイロイロ、便利なハブセットです。

サイクルモード2017にて公開展示いたします。

乞うご期待!

1 Comment

2017.09.24 / BLOG デザインと開発(Design & develop of products)

秋の「山梨」出張

先週は晴天の山梨に出張。

空は高く秋晴れ。

サイクリングには最高の日和でした。

5LINKSも風を感じて嬉しそうでした。

荷台・パニアバッグステーの取り扱いもテストしてみました。

取り付け金具が柔らかいので、容易にこの位置に移動することができます。

なかなかいい感じですが、強度は大丈夫かな??

No Comment

開発中の輪行用ハブの話題です。

同じく開発中700cロードモデルと並行しての企画です。

工場から、ロゴマークの試し刷り案が、送られてきました。

その名も、「5LINKS RINKOH HUB 01F/R」です。

海外の人ははネーミングの意味が解らないかな?

日本人が作った文化「輪行」の歴史と世界観をダイレクトに発信したかったのです。

少し字体が大きいかな・・?などと考えつつ。

ハブボディは黒とシルバーを用意しました。

穴数はF/R:18・24と32・32のバージョンを、又、リアのフリーボディーはSHIMANO対応とカンパタイプをご用意。粛々と開発が進んでいます。

今年のサイクルモードショーには販売品として発表の予定です。

前後セットで販売・価格未定

No Comment

2017.09.02 / BLOG デザインと開発(Design & develop of products)

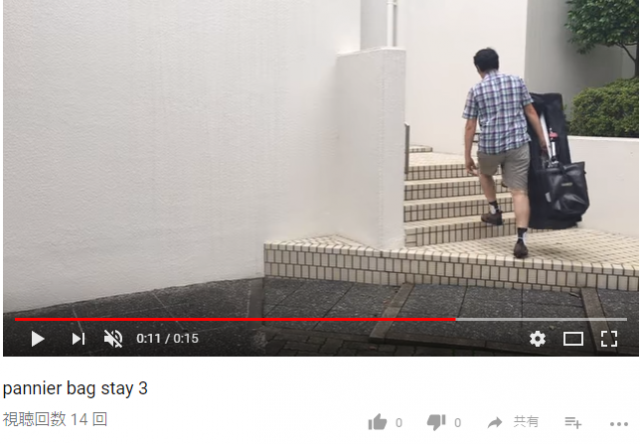

「パニアバックステー」の活用法ビデオ

開発中の純正荷台に追加するパニアバッグステーの話題です。

ぎこちない動作ですが、パニアバックを付けた状態でリンコロ.輪行する場合の動きを動画にしました。

以下「パニアバックステー1」のYoutube・クリック

https://www.youtube.com/watch?v=WJqSSYtsoc4&t=3s

ぎこちないくらいが、普通の方の扱いに近いのでは、と考え掲載しましたが、それでも1分40-50秒で、改札に入る事が出来ます。

以下「パニアバッグステー2」のYoutube・クリック

https://www.youtube.com/watch?v=ec17qT0f1j4

以下「パニアバッグステー3」のYoutube・クリック

https://www.youtube.com/watch?v=-nK5iVohlK8

階段の昇降も従来どおりです。

パニアバックを荷台に取付たまま駅構内に入る事が出来るのか?というご質問を頂きました。

パニアバックは、自転車車体の突出物ではないので、リンコロと併用していれば問題無いと考えますが、ご質問の意図が、

リンコロで、完全に車体をパッキングしているのか否か?

と言う事を含んでいるとも考えました。

ステーも突出している訳でないので大丈夫と思いますが、もし、この件で、駅員さんから指摘された場合。パニアバックなので、ワンタッチで離脱して、リンコロのファスナーを完全に閉め、バッグは片手に抱えれば、問題無いと考えます。ものの2〜3秒の対処です。

輪行のマナーは、本来「輪行する方が、他のお客様に迷惑をかけないように配慮し、運用する気持ち」が大前提と考えます。

便宜的には、その合理性を配慮し、鉄道会社がルールを作るという形がとられています。

私は、レギュレーションの可否にこだわり過ぎ、権利意識と責任の所在だけがクローズアップされる議論はあまり好ましくないと思います。

No Comment

ポツポツと進行中の情報を1つ。

開発中の「パニアバック・ハンガー」です。

単純な13mmアルミパイプですが、5LINKS純正2ウェイキャリアー(荷台)に取り付けます。

汎用のパニアバックを簡単に引っ掛ける事が出来、固定着脱が便利です。

5LINKS の特徴である、荷物を乗せたまま、折りたたみ後に、キャリーカートとして牽引することが出来ます。

また、コロ付きリンコロバッグと併用して、お手軽な輪行の一助となります。

階段等の昇降も、従来どおりです。

元々は北海道のユーザー様のアイデアを量産サンプルとしてみました。必要は発明の母ですね。

もう一次元上のお手軽輪行へ、、5LINKS

No Comment

☆新開発フロントハブ

昨週に引き続き5LINKS 700c用便利フロントハブのご紹介です。

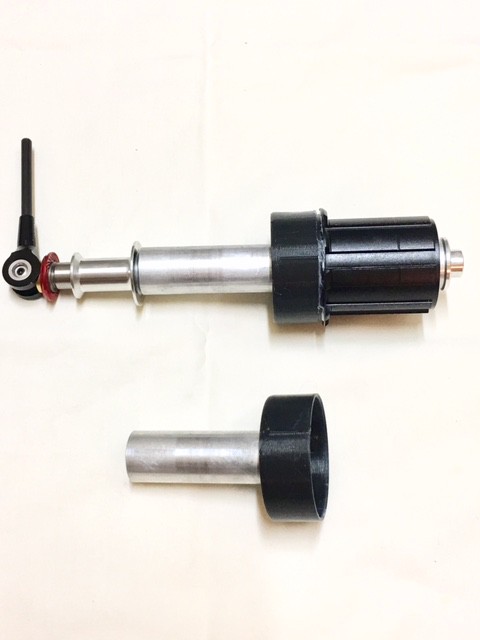

『輪行』の時前ホークエンドを保護する為に、あらかじめ保護装置を組み込んだ、特殊ハブです。

扱いは通常のクイックリリースハブとほぼ同じ。

ハブボディと保護材が分離します。

https://www.youtube.com/watch?v=kDB9YrAHcBA

分離後のハブボディは、幅100mmです。輪行時の幅の短縮にも貢献します。

単体重量138g、18H、O.L.D100mm.軸径9mm、純正のカーボンホイールで700gとなります。

このハブも、単体での販売を予定しております。前後32H仕様になる予定です。(価格未定)

No Comment

「誰も作らなかったものを創る」というポリシーのもと、開発中の5LINKS700cでは、目標の性能を得るために、いくつかのコアなアイデアを持っています。

その一つが、独自のホイール着脱機構です。

「最新のロードバイクと同等の性能を持ち、かつ、日本人の考える『素早い輪行』を可能にするため」に、全くゼロの段階から、オリジナル前後軽量ハブの開発を行いました。

上記写真のように、我が700cのフレームは、後三角が、前三角の中に倒れこみます。

その為には、少なくとも後輪が素早く脱着できなくてはなりません。もちろん、自転車の分解に手慣れている方は、後輪をディレーラー及びチェーンから速やかに脱離セットすることができると言われるかもしれません。

しかし、5LINKSでは、チェーンに手を汚すことなく、また、外した後輪の幅を輪行のために狭く(70mm)保持したり、エンド部分の保護が容易にできるシステムを新たに開発しました。

ビデオでは、慌てずに行って、車輪の取り外しに約10秒、取り付けには18秒の時間がかかっています。(以下Youtube動画)

https://www.youtube.com/watch?v=FB8dd92lIZ8

https://www.youtube.com/watch?v=vxuWwpMYLQY

脱離時のシャフトは、輪行時のエンド保護材として再利用されますが、その映像はまた別の機会に、、、

単体重量238g、24H、O.L.D130mm、リヤエンド軸径10mm、SHIMANOのスポーツ用ディレーラーに対応するフリー(サンプルはデュラエース11速 装着)で、純正のカーボンホイールではセット重量880gとなっています。

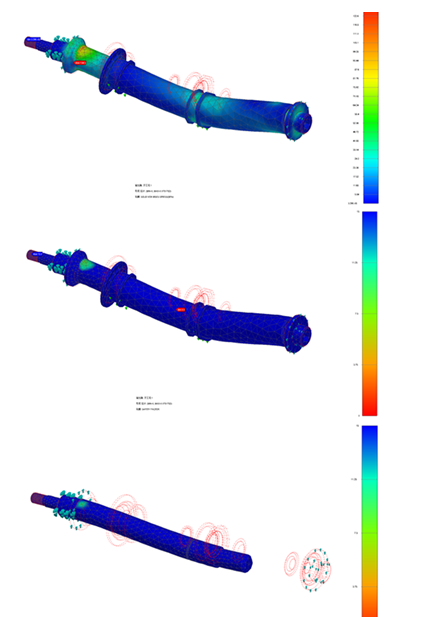

安全性に関しては、コンピュータ上の応力解析(FEA計算結果)で、後輪100kg積載下、最大応力約150 MPa,変形量0.07mm、安全指数7,3倍という結果を得ています。

このハブは、単体での販売も予定しております。(価格未定)

1 Comment

by てー

2017.06.13 Posted.

自転車屋で700Cの情報を聞いてからほぼ毎日見に来てしまっています。

理想と情熱を持って何かを作っている人の語りは何度読んでもワクワクします。

予算貯めて待っていますので頑張ってください!

いよいよ「台北サイクルショー2017」が始まるという、ぎりぎりとなって、ようやく「5LINKS700c輪行ロードモデル」のフレームが上がり、展示サンプルの組み付けを行いました。

7000番系アルミ合金製折り畳みフレーム(国内生産)

特殊、輪行用ハブ(前後)

700cホイールセット カーボンリム(前18H:700g:QR込 後24H:880g:QR込) セット重量1580g(QR込)

SHIMANO DURAACEコンポーネント(前2段、後11段)

総重量8.9kg(現時点:ペダルレス)

1、前後輪をQRを開放することで脱離し、シートパイプの留め具を開放して、カセット・チェーンをフレームに残したまま後三角を前三角方向に倒します

2、外した両輪を重ねれば、約1分で「輪行モード」

本来的なスムーズな使い心地のために、まだまだハードルはありますが、とりあえず「お披露目」するところまで参りました。

次回以降は、このサンプルをたたき台に、量産に向けてさらに煮詰めていきます。

No Comment

先週末の南房総です。

5分咲きではありますが早咲きの桜と、菜の花が咲いていました。

もう春ですね。

さて、台北自転車展示会も来週に迫り、出展予定の「5LINKS700c」サンプルも、パーツを含め、組み上げの段階に入ってきました。

前述のように、今回700cは日本での製作を目論んでおります。

溶接の「仕上がり」は如何でしょうか?

by 古田奏

2019.05.10 Posted.

趣味でフレームビルディングを行っている者です。

デモンタブル自転車を制作中なのですが、そのホイールにこちらの輪行ハブをインストールしたいと思っております。

一般販売はいつごろになりますか?

https://5links.jp/archives/2944