寒さの中、メジロを発見しました。全国的な寒波の中、関東地方は晴天が続きますが、寒くないのでしょうか?それとも、雪を避けて逃げてきたのでしょうか?

春はもうしばらく先ですが、季節はゆっくりですが着実に進んでいます。

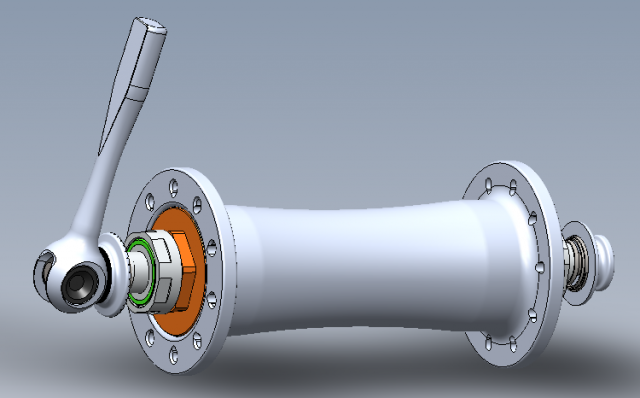

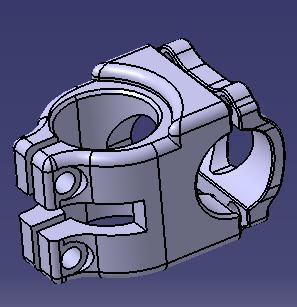

5LINKS700cの開発では、国産のフレームとともに、ハブの開発も柱の一つです。

特殊な機能を持つ前後のハブは、今回の5LINKSのために、新たに開発されます。

そのハブは過去に存在したインターチェンジハブ様のものですが、我々の開発では温故知新にとどまりません。

「スムーズな輪行のために」未だ世界にないアイデアに溢れるデザインと、機能を持ちます。

現在はサンプルの状態で、量産はもう少し先になりますが、その機能を知りたい方は、「ハンドメイドバイシクル展2017」へ、、

展示期間: 平成29年1月21日(土)、22日(日) 入場無料

日 時:9時30分~16時50分

会 場: 科学技術館 1F催物場

主 催:一般財団法人日本自転車普及協会 自転車文化センター

http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/?tid=100279

No Comment

12月、冬になり、武蔵野は「紅葉」ももうおしまい。

空気も乾燥し風が吹くとパラパラと落葉です。

日暮れの時間も早くなりました。

四季のはっきりしている日本。それぞれの季節に美しさがあります。

開発中の700cサンプルのフレーム用アルミ部材が出来上がってきました。

サンプル用なので、5000番系のアルミ合金です。当初の図面通り、公差精度もしっかりとした仕上がりです。今回の部材は全て国内製造です。

パイプ部分も完成したようです。

これを、国内の溶接工場に送り、フレームを作ります。

今回の700cの開発に関しては当社のポリシーである「日本から発信する発想とデザイン」のコンセプトを主軸に「部材の調達」から「組み上げ」までの流れをできるだけ日本で行うことにこだわってみました。

今後、どのような展開になっていくのでしょうか。

現場ではワクワクしながら作業が続きます。

No Comment

11月14日は68年ぶりの「スーパームーン」の日でした。あいにく関東地方は雨。

と、予報で言っていたので、、、前日(日曜日)の夕刻、自宅の近くを歩いているときに、スマホで簡単に写してみたのですが、東京地方はうす曇りで、大きかったけれど、やっぱりボヤーとしか月が出ていませんでした。

地球的に、すごいことが起こったのに、スカッと楽しめませんでしたー。

ピンボケではないのですよー。。

さて、5LINKSでは700cの開発を開始しており、サンプルフレームがサイクルモードショーまでに間に合えばよかったのですが、、、そこは、いつものように、作業が後手後手に回り、残念ながら、完成車体でお披露目することは、できませんでした。ザンネン。。。

発表までの間に、少しづつ、開発コンセプトや、経緯を記述していこうと思います。

700c開発、第一回に記載したように『簡単に「輪行」の状態にできる「本格ロード」』が、5LINKS700cのコンセプトですので、これを実現する要素を考えました。

現代的ロードバイクは、ハイスペックのもので、カーボン製であれば7kg前後、アルミ製であれば8kg前後、その他チタンや鉄素材が考えられますが、やはり輪行バイクといえども、その辺の重量にまとめたいのです。

また、私が考える「輪行」のスタイルにするためには、やはり何らかの形で、フレーム本体を簡便にサイズダウン(折りたたむ)したいという希望がありました。

従前の5LINKS14・16の開発項でも記述したように、折り畳み機構をフレームに組み込む場合、「蝶番」を設定すれば、「重量の増加」と「剛性の低下」のリスクを負わなくてはいけない。

(2016・5.11「デザインコンセプト」7 折り畳み蝶番)

https://5links.jp/archives/category/blog/design-and-develop/page/2

また「折り畳み小径車」等のジャンルに入るものはデザイン自体が「カワイイ」や「面白い形だ」という評価で流せる部分も、ロードバイクの場合は「走行フィーリング」が基本であり、そのスペック自体でしのぎを削っているブランドが沢山出ているので、デザイン上ギミックだから面白いけど重量が重いと言うような妥協や、乗り心地に影響するような、機構として危なっかしい折り畳みデザインは許されないと考えました。

すなわち、ハイスペックのロードバイクを目標とすると、デザインの許される範疇がかなり絞り込まれてしまうと考えたのです。

人間の脳みそとは不思議なもので、何かを発想しようとする場合、過去に自身で経験して良さそうであったものを基礎に考えようとするようです。

そういう意味では、デザインをする人は経験値の大きさがものを言うようなので、大きな会社で、いろいろなデザインの自転車に接してきている人や、自転車の世界に造詣の深い方はイイナーと、少しうらやましく感じながら開発を進めました。

私の場合は、学生時代に行っていた「ロードレーサーの輪行」経験と、二十数年前に考えた、輪行ロード「FASTRAM」を前提に発想を進めました。

(2016・4・10 「デザインコンセプト」3 社会に出てからの自転車利用)

https://5links.jp/archives/category/blog/design-and-develop/page/2

すなわち、デザインのポイントとして以下の課題を設定しました。

1、車輪の前後輪を外して、輪行時のサイズダウンを行おうということ。

また、

100年以上自転車の世界で、パイプで組み上げられる定番のデザイン形状である

2、ダイヤモンド型フレーム形状を尊重し、そのどこかを畳んでフレームそのもののサイズダウンを図ろうと言うものです。

1、に関しては、とくに後輪の取り外しを簡単にできないか?

に注目しました

2、に関しては、どのような折り畳み機構をどこの設定すれば、重量の軽減と、剛性感の維持ができ、ドライブフィーリングを損なうことない形状を作れるのか?

この課題を、新しいデザインで処理しようとしたのです。

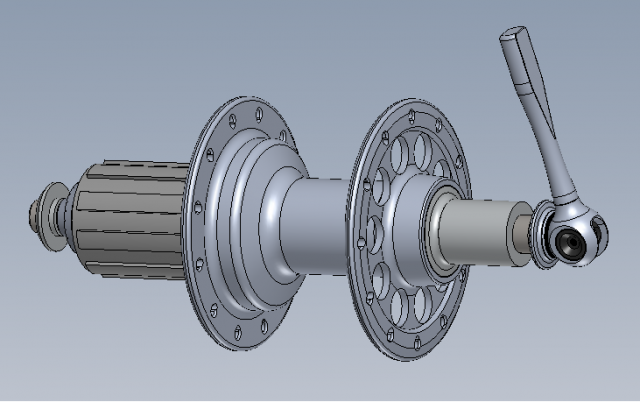

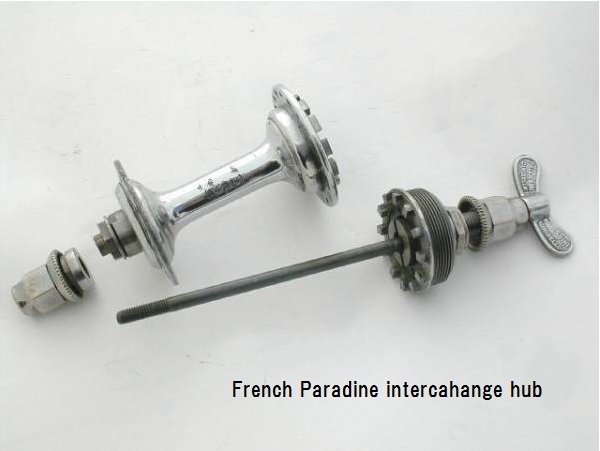

その結果、車輪の取り外しに関しては、過去に、実用品として存在していた「インターチェンジハブ」の機構を利用し、

(インターチェンジハブ)

フレームに関しては、過去に、マウンテンバイクに使用されていた、アンプバックタイプ・フレームにヒントを得て、前三角はリジットなダイヤモンドフレーム形状としました。

(アンプリサーチ社 B3)

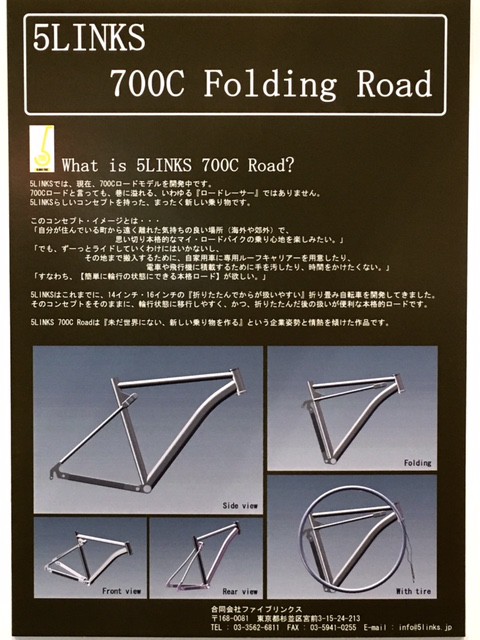

(サイクルモード2016 展示パネル)

以下、続く

No Comment

2016.10.26 / BLOG NEWS & RELEASE デザインと開発(Design & develop of products) 告知(Notice)

5LINKS700cロードモデルを開発中

5LINKSでは、現在、700cロードモデルを開発中です。

700cロードと言っても、巷に溢れる、いわゆる「ロードレーサー」ではありません。

5LINKSらしいコンセプトを持った、まったく新しい乗り物です。

このコンセプト・イメージとは・・・

「自分が住んでいる町から遠く離れた気持ちの良い場所(海外や郊外)で、思いっきり本格的なマイ・ロードバイクの乗り心地を楽しみたい。

でも、ずーっとライドしていくわけにはいかないし、

その地まで搬入するために、自家用車に専用ルーフキャリアーを用意したり、

電車や飛行機に積載するために手を汚したり、時間をかけたくない。

すなわち、簡単に「輪行」の状態にできる「本格ロード」が欲しい。」

5LINKSはこれまでに、14インチ・16インチの「折りたたんでからが扱いやすい」折り畳み自転車を開発してきました。

そのコンセプトをそのままに、「輪行状態に移行しやすく、かつ、折りたたんだ後の扱いが便利な、本格的ロード」です。

私は、学生の頃にロードレーサーを使っていた経験から、上記のような思いを今までずっと抱き続けていました。

今は昔の話ですが、社会人になり、1993年には、「FASTRAM」という名称で、自転車デサインコンペに挑戦をしています。

(2016.04.10「デザインコンセプト3 社会に出てからの自転車利用」の項参照

https://5links.jp/archives/category/blog/design-and-develop/page/2)

残念ながら、当時のデザインは具現化することはできませんでしたが、

今回は、四半世紀ぶりの再挑戦です。

目標スペックは以下の通り

・基本型は高性能アルミ合金製、700cサイズロードバイク

・完成重量8㎏前後

・最新のロードレーサーと同等の乗り心地

・SHIMANO105からDura Aceまでを搭載できるハブ、カセット

・独自の輪行スタイルへの移行時間、手を汚さずに:1分以内

・専用、軽量の輪行パーツ(バッグ等)

・専用ハブを含めた、ホイールを新たに開発

・日本国内での企画開発と製造・組み上げ

その為に、温めてきたアイデアと、最新の部材や環境を利用し、開発を進めております。

進捗は、このブログでも更新されます。

現行の5LINKSにも共通したことですが、

「未だ世界にない、新しい乗り物を作る」

という企業姿勢と情熱を傾けた作品です。

また、11月5・6・7日に幕張で行われるのCYCLE MODE2016で、その開発の一端をお見せすることができると思いますので、ご興味のある方は、どうぞ当社ブースへお越しくださいませ。

No Comment

今9月下旬より、リンコロバッグ「LINKORO」が再販されました。

「より使い勝手良く」を目指し、Ver2としての販売です。(価格据置)

外皮サイドには「5LINKS」のロゴがプリントされました。

リンコロが発売されて3年余。とっても地味ですが、実はこのリンコロにもその他の改善の足跡があります。

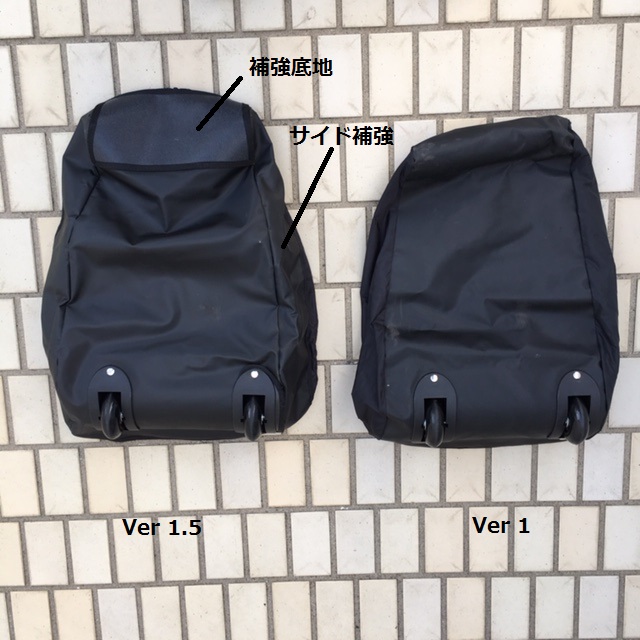

LINKORO Ver1.5

LINKORO Ver1では、「底地の素材が弱い」との評価をいただきました。開発時には十分強度があるとして、一般的なスポーツバッグ用底地を用いたのですが、10kgの自転車を入れ、そのままコロを使わず底地で引きずるような動作をすると、地面との摩擦熱で両立スタンドの部分の底地が溶けてしまう現象が出現しました。特に滑り止め処理をした電車の駅構内・ホームの地面は摩擦率が高かったのです。

また、折り畳み引きずり時に、袋を傾けると、底地のサイド面に擦過破れができるとの報告がありました。

さらに、走行時に縛り付けるヒモが緩く結ばれていると、リンコロ自体が「ホグレル」という報告もありました。

どちらも扱い方の問題と考えられましたが、取り急ぎ、Ver1.5として、底地の強化・サイド面の補強を行い、なた、縛りヒモを十字にしました。(2015)

LINKORO Ver2

さらに、リンコロを押すときはよいのですが、特に無造作に引っ張る時に、袋自体が傾く、もしくは転覆するとの報告があり、検証が始まりました。

当初、リンコロバッグ用のコロは、「競輪選手輪行袋用」に開発された既製プラスチック板付きコロ(幅10インチ)を使用していました。

このコロ自体は、発売当時、板幅、10インチ、12インチ、14インチの物が作られましたが、当社商品の開発時はすでにオープンモールド化しており、汎用品として市場に残ったのは(金型が残ったのは)幅10インチも物だけだったところから、これを使用せざるを得ませんでした。

これを利用し、板材を加工して5LINKSの車輪を載せていたのですが、走行のさらなる安定のためにはコロの車輪幅を広げる必要がありました。

そこで、いつもの通り、縫製工場の方に深く頭を垂れ、車輪幅の広いものを特注で作ってもらうこととしました。

また、バッグのホグレ防止用に設定した、十字ヒモの扱いがしづらい、とのご意見もいただき、縛りヒモの一部を別体化して、付属品としました。

このようにして、皆様のご意見を入れ改善を繰り返した結果、収納時の外形サイズは変わらず、押し転がし性能の向上を図ることができました。

取り扱い、スペックは従来のものと変更はございません。

No Comment

2016.09.21 / BLOG NEWS & RELEASE デザインと開発(Design & develop of products)

新色 5LINKS2 165(Kuro/Kin:ブラック・ゴールド)発売

161モデルと同時に、5LINKS2 165(5速)モデルに、新色登場です。その名も「Kuro/Kin」(クロキン)。

配色はブラックベースで差し色がゴールド、少し大人っぽい色合いになりました。

ダウンチューブ・デザインは古の「太刀(たち)」のような雰囲気です。

スペックは変わらず信頼のシマノ・インター5(5段変速)。

価格も従来通り105,000円(税抜)スタンド付属です。

1 Comment

今回のコンテナーにより輸入されました、5LINKS2 161(シングルモデル)が発売されます。

この車種の特徴は、フレームや主なパーツは従来の165や169と同等ですが、街中での使用に必要十分なシングルギヤーを装着したベーシックモデルです。

8年前の5LINKSの発売当初のコンセプト「公共交通機関に手軽に積載やすい、手軽で便利な乗り物」すなわち、「原点」に立ち返ったモデルです。

カラーリングは遊べます。メインカラーはスッキリとした「Milk(アイボリーホワイト)」単色です。添付の4色ロゴステッカーを、お客様に自由に貼って使用していただきます。「痛車仕様」にすることも可能デス!

もちろん今までのキャリアーやフェンダーの取り付け可能、リンコロバッグ、ショルダーバックにも対応します。(オプション品)

主なスペックは以下の通り

16インチ シングルスピード

前53T 後16T

重量:9.4kg(スタンド除)

色:Milk(アイボリーホワイト)1色

価格78,000円(税抜:税込み価格84,240円)

付属品:スタンド・4色ロゴステッカー

(付属の4色ロゴステッカー:濃紺・赤・金・緑)

(ダウンチューブ)

(トップチューブ)

(ダウンチューブ 裏面)

1 Comment

by 三浦 康智

2016.10.11 Posted.

9月発売かと思い待ち望んでいますが…

コンセプトに原点回帰の新商品、アップデートに期待しています。

気軽なコミューターとして軽くて安いシングルギアがあれば、と常々思っていたところです。

わが町のアガパンサス

わが町のアガパンサス

「アガパンサス」。初夏の花だそうです。杉並の住宅街で、アジサイとともに最近盛んに植えられている花です。住宅50軒に一軒くらいは植えてるのでは?と思えるほどです。色も「青紫」「青」を中心として「白」や「赤っぽいもの」などがあります。

わが町では流行の花のようです。何故か、たいがいは家の正面に植えられていることが多いのです。

私はこの花の名前も形も知らなかった。私の子供のころには見なかったと思います。でも、どこかで見たなーという思いがありました。

「ヒガンバナ科」の多年草で、球根から育てるそうです。南アフリカ原産。

そんな思いで、写真整理をしていると、前回台湾出張をしたときに、南投の公園で咲いていたのを写した写真が出てきました。5月のことです。

南投市のアガパンサス(5月)

南投市のアガパンサス(5月)

取引先の会社の人が「きれいだろー、きれいだろー」と自慢するので、つられて写真を撮っていたのです。

「台湾では愛情花というんだ」と言っていました。「台湾原産の花か?」と聞くと、「輸入された花だ」との回答でした。

「アガパンサス」はギリシャ語のagape(アガペ 愛)とanthos(アントス 花)の2語の組み合わせが名前の由来で、ヨーロッパでの花言葉が「愛の花」ということだそうです。

たぶんそれを台湾の人は「愛情花」とのネーミングにし、現在の日本では「アガパンサス」の名前のままで、市場に出回っているようです。

別の和名は「ムラサキクンシラン(紫君子蘭)」と言いますが、この名前で呼ばれることは無いようです。クンシランは縁もゆかりもない別属の植物で、外見の特徴から付けられた和名のようです。

物を売る場合「ネーミング」は重要な要素ですが、日本では「和名」(輸入当初の人がつけたのでしょうか?)ではヒットせずに、「ヨーロッパ名」でブレイクしたようです。台湾では「花言葉の意味」が花の名になって、市場形成が進んでいるようで、

それぞれのお国柄を表しているようで面白いですね。

でも、日本の人も、台湾の人も、「きれいな花」であれば、それがどこ原産でもあまり関係ないようですねぇ。。

実際、育てている方で、この花が、どこから来た花か知っている人いるのでしょうか??

南アフリカの方、ゴメンナサイ。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は「ステム」です。

5LINKS2では販売当初、ハンドルステムを既製品で、突き出し量60mmのものを使用していました。

私が荒川のサイクリングロードを気持ちよく走行するのにちょうどよいポジション・長さ、ということで開発が進んでいたのです。

突き出し量60㎜ステム

しかし発売後に、お客様より「5LINKS1の時より、ハンドルまでの距離が長い」という意見を得ました。

その点に対しては、「既製品の短いステムを交換が可能」との返答をしていましたが、実際に日本の市場を見渡してみると、ハンドルバー直径25.4mmで、ステム径28.6mmの短い突き出し量のステムがあまり出回っていませんでした。

また、試乗会を行うと初心者の人が、漕ぎ出し時に「ハンドルにふらつきがある」とのご意見をいただきました。

実際その後に購入していただいた方に、リサーチをすると、「慣れてしまうと、ふらつき感は気にならない」との返答を得たりもしました。

その乗車フィーリングに個人差が大きいので、対策に苦慮しました。

当初はその乗り心地が、ヘッドアングルやオフセット量から来るものかを検証し続けていましたが、いろいろな試行錯誤の結果、

「ステムの突き出し量により、漕ぎ出しのドライブ・フィーリングが変わる」という結論が出ました。

すなわち、慣れない自転車で、腕に力を入れて(重心をのせて)漕ぎ出そうとする人ほど、ふらつき感は大きく、

また、多種類の自転車に乗りなれ、いわゆる「お尻で乗る」ことに慣れている人はふらつきが少ない。

ステムの突き出し量は少ないほど、ふらつき感が少なく、さらに、小柄の人だと、突き出し量が0やマイナス方向の方がふらつき感は少なくなることもわかりました。

そこで、突き出し量の少ない、ショートタイプのステムを入手しようと探し始めたところ、ハンドルバー直径が25.4mmのもので、台湾の既製品では適当なものが少なく、

もともとショートステムはオフロードバイク系の自転車で使用されることが多いためハンドルバー直径が31.8mm等太いものが多く、重量もがっちりとして重いものが多かったのです。

工場の方より、「仕方がないので、スペシャルのものを作ってしまいましょう」という提案を受け、

「それでは少量ですが、お願いいたします」と床に頭をこすりつけてお願いし、実際に作っていただきました。

何回かの試作後、スペックは、アルミ鍛造削り出しで、ステム径28.6mm突き出し量28mm、ハンドルバー直径25,4mm、重量120gとなりました。

小柄で握りまでの距離を短くしたい方にも有用ですし、5LINKSの「低速での癖」と言われたものも、一気に改善ができました。

現在の車両にはすべてこれが採用されています。

補修部品としての小売りも致します:6,000円(税抜)

No Comment

梅雨ですね。

6月5日につづき、アジサイの話です。

近所のアジサイの花弁が散りはじめました。と思ったら、種類が違うらしいのです。

「ガクアジサイ(額紫陽花)」というのだそうです。

紫陽花は日本固有の品種だそうで、原種はこの「ガクアジサイ」や「ヤマアジサイ」(山地に自生するもう少し小型のもの)で

それを江戸時代の西洋人がヨーロッパに持ち帰って、いろいろな色や、てまり状に花が咲くように改良したんだそうです。

またまたそれを、近代の日本人も真似て、改良を繰り返し、多品種が出回っているのだそうです。

知らなかったー。

*ちなみに私が「花弁」と書いてあるものは、実は「装飾花」というもので、本当の花は中心部の小さなゴマのような部分です。

それにしても、私は子供の時から、カレンダーなどの挿絵の、花弁でいっぱいのアジサイを見慣れていたので、それがオリジナルだと思っていました。

さらによく調べると、上の「ガクアジサイ」も改良・または原種ではないようで、原種は先日写真をアップしたもの(花弁が4枚のもの)らしいのです。

日本固有種に近い「ガクアジサイ」

一番上の写真は、静岡県で発見された、「伊豆の華」とか「城ケ崎」というものに近いのです。花弁が八重になっています。

いろいろな種類があるのだなーとびっくりです。

まだ、花弁いっぱいの紫陽花はピークの状態ですが、ガクアジサイは散りはじめています。花の期間も短いし、可憐な感じのアジサイですが、それを華やかな種類に改良したのが欧米人で、それが地球を一回りして、また、近代の日本人がそれを珍重し、改良を重ね、多品種のものが、私たちの市場に出回っているというのも、不思議で、面白いことだと思いまね。

お花の「グローバル化」ですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「防水キャップ」

5LINKSのリアブレーキとリアディレーラーのワイヤーはトップチューブ前半から入って、後から出てきます。

8年前に5LINKS1の開発が始まったときには、2本のケーブルが同じ場所から入る、アルミ製で既製品の防水キャップがありませんでした。

そこで、簡単に選択できる方法として、トップチューブに楕円形の穴をあけ、それに適合する「ゴム製」の防水キャップを選択しました。

5LINKS1 ゴム製の防水キャップ

しかし、実際に組み上げてみると、キャップが外れやすいことが分かり、それではということで、トップチューブの入り口を、楕円のままにし、ケーブルが傷つかないように穴のヘリを「面取り」して使用することにしました。

5LINKS1 防水キャップなしの量産型

4年前の5LINKS2の開発では、ケーブルの穴から、チューブの内部に雨水が入る可能性を考え、また、ケーブルアウターが傷つく可能性考え、防水キャップを選択することにしました。

細かい話ですが、アルミ製の防水キャップはフレームに溶接して留めるので、穴のあけっぱなしより、フレームの強度の低下も防げるのです。

その当時、やはりアルミ溶接タイプの5LINKS2にちょうどいい「2本のケーブルが入る防水キャップ」がなく、泣く泣く「1本が入るキャップを2か所設けることにしました。

その際、トップチューブの片側に至近距離の2個の穴を開けると、パイプのスペース不足とフレーム強度不足の可能性が出たので、左右1個ずつ開けることにしました。

5LINKS2 初期型防水キャップ 1穴左右振り分け型

ケーブルワイヤーがフレームの左右から入り込むデザインでした。

しかし、販売してみると5LINKS2のヘビーユーザー(短期間に何千キロも走ったそうです)から、「左から入るケーブルのアウターが、頻回のハンドル旋回で、傷つく」という症例が出、改善をすることにしました。

そこで、いっそのこと5LINKS専用のスペシャルのアルミ製防水キャップを作ってしまおうということで、

軽量化と強度、5LINKSのケーブル挿入角度にちょうどいい穴角度のキャップをCNCで作りました。

5LINKS専用 防水キャップ

台湾で製造するメリットというのは、工場とのモチベーションがうまく取れれば、専用のパーツが比較的容易に開発できるところでもあります。それでも、少量生産の5LINKSでは、関係者に大変お世話になりますが・・・

日本でCAD図面を使って、CNCで作ることもできますが、大量に作る場合は別にしても、少量であればかなりのコストがかかります。

以前に記載したように、台湾で開発するということは、他の量産車にも使用できる可能性のあるパーツであれば、「アルミの加工工場さん」は喜んで?作ってくれるわけです。その代わりオープンモールド(公開され他社が使ってもいいパーツ)となりますが。

2010-11年度の台湾のパーツガイドには載っていなかったものが、

2015-6年度のパーツガイドでは、複数の企業で多種多様の「多穴のアルミ製防水キャップ」がカタログに載っている状況です。

もちろん全ては我々の開発したもののコピーというわけではありませんが、ほぼ同じころに、同じような要望を持つ顧客が存在したことが考えられます。

また、誰かがそれを作ってみて塩梅の良いものだと、いっきに多くの需要が生まれてしまう。そこで、製造基盤のある国が独占的に多品種のものを作り、あっというまに市場を席巻してしまう。

他の国は「この程度の技術のことはいつでも作ることができるよ」とタカをくくっている間に、市場そのものを構築できなくなる。

「インフラを取られる」ということのいい例だと思います。

No Comment

梅雨の合間の週末の夕方に、わが町 M町3丁目で美しい夕やけが見れました。

これがほんとの『ALWAYS 三丁目の夕日』かな、などと思って写真を撮りました。

何十年後かの記憶に、おぼろげにでも残るのでしょうか・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、「5LINKSは日々改善しています」情報をアップすることとなりました。

まずは、判りやすいところで、両輪留(WHEEL ROCK SYSTEM)のバネの改善です。

5LINKSの両輪留は、前後輪が同軸上で留まります。

そのために「磁石(マグネット)」や既製の簡単な「カップリング」を使用してはいません。

なぜならば、車体を折りたたんで、無造作に引き回し、さらに荷台に10kgの荷物を載せて、歩道の段差なども乗り越えられるようにしなくてはならなかったからです。途中で「ぱかっ」と外れてはいけないからなのです。

3年前、現在のモデルである5LINKS2発売する時、5LINKSの両輪止め機構は、わたくし称す「ひっかけタイプ」から、「板バネつまみタイプ」に変更しました。

それまで4年間続けた、5LINKS1の初代両輪止め機構は、一長一短があったと思います。

初代5LINKSの両輪留システム

5LINKS1のものは、簡単なオス・メスのナットを、前フォークの「しなり」で「ひっかけて」留めるものです。

慣れると、ユーザーが立位の姿勢まま着脱ができる一方、位置の調整をうまくやらないと、前後方向には離脱することがある。

調整にもコツがいる。等の点がお客様評価でも気になりました。

この装置も、初期のものと後期のものがあり、ステンレスの塊なので、それなりに軽量化を図ったりしたものですが・・・

初期タイプ

後期タイプ

やはり、初心者の方(慣れない方)に対しての取り扱いが難しいのではないか?

ということで、5LINKS2では、機構自体を変えてみました。

すなわち、ガスホースの留め具から想起した、「ツマミ」をつまむことにより着脱を図る、「板バネつまみタイプ」にデザインを変更したわけです。

視覚的になじみやすいものであれば、操作のイメージが初心者でもしやすいのでは?

という思いでした。

初期型を発売し始めると、お客様により、「板バネを使用中に変形がある」「黄色いツマミが外れてしまった」とのクレームをいただきました。走行に問題がある部品ではありませんが、折り畳み時の不具合として、症状が出たのです。

5LINKSの板バネは丸形をしており、板を丸めて形成してから、焼き入れ加工をし、弾性を作るのですが、その工程の関係で、あまり板厚を厚くすると、板が破断しやすいこともあり、初期には板厚を0.8mmとしていました。

この厚みの場合、頻回使用により変形が起きることがあり、また、熱処理のばらつきにより、破断しやすいケースもありました。そこで金型を作り直し、焼き入れ法に工夫を重ね、現在は板厚を1.0mmにし、また、ツマミの量(2つの黄色いキャップがついている角度)を狭角にしました。

また、ツマミはずれの問題に対し、板バネに外れ防止のスリットを入れました。

これにより現在ほぼ、問題は改善されたと考えております。

外見上はほとんど見分けはつきませんが:左:当初のもの 右:現在のもの

現在販売されているものは、全て厚板タイプが装着されています。

このパーツは、補修品として販売もされています

希望小売価格

バネ本体ツマミ付き1000円(税抜)

両輪留ネジピンセット500円(税抜)

ツマミのみの購入も可能です

(H28/6現在)

by Summer

2017.01.05 Posted.

it is continuing discussions with holders of the Rouse &##220;TRCLP&88221; unsecured notes. General Growth said the group of bond holders did not achieve the minimum acceptance levels for the previously announced consent solicitation, which expired on March 27. Some of General Growth’s lenders have already moved to foreclose on the company’s mall properties.